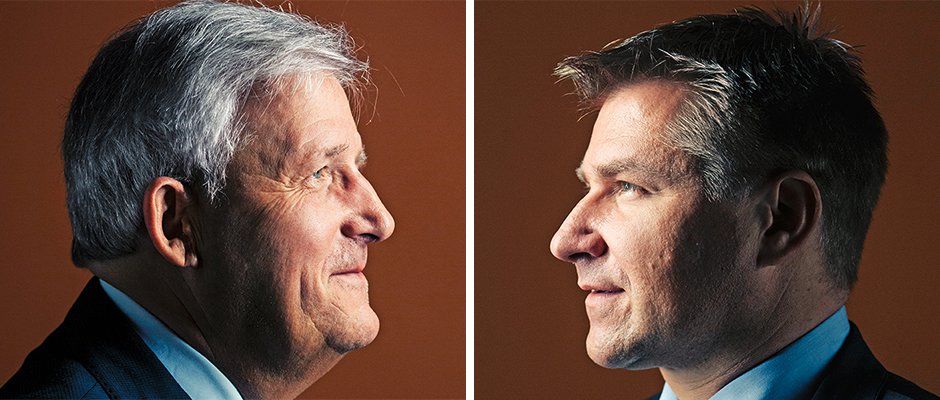

SP-Ständerat Hans Stöckli und SVP-Präsident Toni Brunner streiten über die Durchsetzungsinitiative (DSI). Einig sind sich nur in einem Punkt: Opfern von Verbrechen soll Gerechtigkeit widerfahren.

Toni Brunner, der Widerstand gegen die Durchsetzungsinitiative (DSI) ist enorm, selbst einige SVP-Exponenten haben sich distanziert. Geht die Initiative nicht doch zu weit?

Toni Brunner: Mich beeindruckt dieser Widerstand nicht. Hingegen beeindruckt mich die Liste von 57 000 ausländischen Verbrechern, die im vergangenen Jahr verurteilt wurden. Mich beeindrucken 155 000 Unterzeichner unserer Volksinitiative, die das Sicherheitsempfinden im Land verbessern möchten. Und mich beeindrucken die 1,4 Millionen, die zurAusschaffungsinitiative vor fünf Jahren Ja gesagt haben.

Hans Stöckli: Die breite Opposition ist da, um Ihnen, Herr Brunner, zu erklären, dass Sie nicht ehrlich sind. Sie reden zwar von einer Ausschaffungsinitiative, die umgesetzt werden soll, verlangen aber mit der DSI viel mehr. Die SVP sagte ursprünglich, dass sie mit jährlich 1500 Ausschaffungen rechne und nur schwere Verbrechen so sanktioniert würden. Bei der DSI reden Sie nun plötzlich von 18’000 Ausschaffungen pro Jahr – eine enorme Verschärfung.

Nochmals, Herr Brunner: Die breite Opposition gibt Ihnen nicht zu denken?

Brunner: Nein. Herr Stöckli, Philipp Müller von der FDP und andere wirken auf mich momentan eher wie Gratisanwälte krimineller Ausländer. Ich stehe aus Überzeugung auf der Seite der Opfer.

Stöckli: Ach was! Wir wollen ebenfalls Sicherheit, und dass alle Ausländer bestraft werden, die sich in der Schweiz nicht korrekt verhalten. Aber wir wollen das in einem rechtsstaatlich korrekten Verfahren machen. Wir setzen uns nicht für kriminelle Ausländer ein, sondern für Rechtsstaatlichkeit. Die Schweizer Verfassung beinhaltet zum Beispiel die Gewaltentrennung. Richter wenden Gesetzesartikel an, sie sollten nicht zu automatischen Durchsetzungsmaschinen für Bestimmungen aus dem stillen SVP-Kämmerchen degradiert werden. Die DSI hebelt zudem das Parlament aus, weil diese Gesetzesbestimmungen ohne Mitwirkung der gesetzgebenden Behörde direkt angewendet werden müssten. So etwas gab es noch nie. Auch darum haben am vorletzten Tag der Wintersession innerhalb kürzester Zeit 40 Kollegen aus dem Ständerat mein Manifest unterschrieben und signalisiert, dass dieser Verfassungsbruch nicht geduldet werden darf.

Brunner: Aber die Schweizer Bevölkerung soll dulden, dass das Parlament sich um einen Verfassungsartikel foutiert? Die Härtefallklausel, wie sie bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative geplant ist, wurde vom Volk verworfen.

Stöckli: Um den Willen des Volkes umzusetzen, bin ich bis an die Grenzen dessen gegangen, was ich mit meinem Gewissen und unserer Verfassung noch vereinbaren konnte. Und diesen Willen haben wir hart umgesetzt.

Brunner: Hoffentlich auch! Der Verfassungsartikel und damit auch der Volkswille muss ja im Gesetz zum Ausdruck kommen.

Warum braucht es die DSI überhaupt?

Brunner: Im November 2010 hat das Volk die Ausschaffungsinitiative für kriminelle Ausländer angenommen. Gleichzeitig hat es einen Gegenvorschlag von Parlament und Bundesrat abgelehnt, der dem Richter bei den Ausschaffungen einen Ermessensspielraum geben wollte. Wir spürten von Anfang an den Widerwillen im Departement Sommaruga, sich der Umsetzung des neuen Verfassungsartikels anzunehmen. Mit der DSI wollten wir unserem Anliegen Nachdruck verleihen – im Wissen darum, dass wir die Initiative hätten zurückziehen können, wenn das Parlament den Artikel im Sinne des Volkes umgesetzt hätte. Lange sah es nach einem Kompromiss im Parlament aus, aber dann drehte sich der Wind im Ständerat. Herr Stöckli war dafür mitverantwortlich. Plötzlich stand wieder eine Einzelfallprüfung durch den Richter im Gesetz, das es letztlich seinem Urteil überlässt, ob ein Krimineller ausgeschafft werden soll oder nicht.

Stöckli: Das Problem ist nur, dass Sie bei der DSI nun plötzlich strengere Massstäbe anlegen. Die beschlossene Umsetzung der Ausschaffungsinitiative bringt bereits eine gewaltige Verschärfung. Die kommt in jedem Fall, auch wenn die DSI abgelehnt würde. Unter diesen neuen Bestimmungen werden viel mehr Ausländer ausgeschafft, jährlich etwa 4000. Ausländer, die schwere Verbrechen begehen, haben hier nichts zu suchen, da gebe ich Ihnen recht. Aber man kann doch einen Secondo nicht einfach über den gleichen Leisten schlagen wie einen Kriminaltouristen.

Stöckli: Das Problem ist nur, dass Sie bei der DSI nun plötzlich strengere Massstäbe anlegen. Die beschlossene Umsetzung der Ausschaffungsinitiative bringt bereits eine gewaltige Verschärfung. Die kommt in jedem Fall, auch wenn die DSI abgelehnt würde. Unter diesen neuen Bestimmungen werden viel mehr Ausländer ausgeschafft, jährlich etwa 4000. Ausländer, die schwere Verbrechen begehen, haben hier nichts zu suchen, da gebe ich Ihnen recht. Aber man kann doch einen Secondo nicht einfach über den gleichen Leisten schlagen wie einen Kriminaltouristen.

Brunner: Unsere Initiative ist nicht strenger, nur präziser. Wir haben konkretisiert, dass schwerkriminelle Straftaten wie Mord und Vergewaltigung zu direkter Landesverweisung führen. Und dass eine Wiederholungstat vorliegen muss, wenn es um weniger schwere Straftaten geht. Obwohl ich immer wieder staune, was Frau Sommaruga als Bagatelldelikt abtut. Ein Faustschlag ins Gesicht ist für mich kein Bagatelldelikt. Und ein Einbruch erst recht nicht.

Die DSI will den Spielraum der Richter stark beschränken.

Brunner: Es gibt auch Beispiele, die zeigen, dass der Spielraum der Richter eingeschränkt wurde, etwa bei massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen im Strassenverkehr. Dort hat das Parlament von sich aus Automatismen eingeführt.

Diese betreffen aber alle in der Schweiz wohnhaften Personen. Die DSI verlangt anderes Recht für Schweizer und Ausländer.

Brunner: Vorab: Die Ausländer und Ausländerinnen, die sich integrieren und sich an unsere Gesetze halten, haben nichts zu befürchten. Wenn jemand jedoch kriminell wird, unabhängig davon, ob er hier geboren ist oder nicht, hat das Konsequenzen. Ein Secondo kann sich ein ganzes Leben lang erleichtert einbürgern lassen, wenn er das will. Das ergibt einige wenige zusätzliche Privilegien wie etwa das Stimm- und Wahlrecht. Der Gesetzgeber ist in der Schweiz nun mal das Volk; es kann auch die Verfassung ändern.

Hat denn das Volk immer recht?

Brunner: Das Volk hat nicht immer recht. Ich bin häufiger in der Minderheit als in der Mehrheit. Aber wir haben eine Demokratie. Und die funktioniert nur, wenn man die Volksrechte ernst nimmt. Dennoch passiert es immer öfter, dass man Volksentscheide negiert.

Stöckli: Das tut auch die SVP, zum Beispiel bei der Alpeninitiative oder der Kulturlandinitiative im Kanton Zürich.

Brunner: Die Alpeninitiative wird mit der zweiten Röhre am Gotthard respektiert, ein Kapazitätsausbau müsste erneut vor das Volk. Und betreffend den Erhalt von wertvollem Kulturland für die Nahrungsmittelproduktion sind wir uns einig.

Verletzt die DSI die Gewaltentrennung?

Brunner: Wir haben in der Schweiz eine besondere Staatsform, die immer öfter auf einer bestimmten Ebene geritzt wird. Nämlich insofern, als Volksentscheide gar nicht oder nicht richtig umgesetzt werden. Leider findet man immer wieder Gründe, das zu tun. Das hinterfragt niemand, und das macht mich wütend. Der Gesetzgeber oder Richter kann sich über demokratische Entscheide hinwegsetzen. Mir ist schon klar, warum man sich jetzt mit Händen und Füssen gegen die DSI wehrt: Man müsste akzeptieren, dass das letzte Wort wirklich beim Volk bleibt. Und das passt vielen nicht.

Stöckli: Sie verkaufen die DSI mit dem Argument, das Parlament habe seine Aufgaben nicht gemacht. Aber das stimmt einfach nicht. Wir haben den Volkswillen bis zur rechtsstaatlich gerade noch akzeptierbaren Härte umgesetzt und sogar den Deliktekatalog der Ausschaffungsinitiative erweitert. Ich bin in meiner eigenen Partei stark dafür kritisiert worden, dass ich euch bei der Härtefallklausel so weit entgegengekommen bin. Schon da haben wir nämlich praktisch einen Automatismus eingeführt. Der Richter kann sein Ermessen nur ausnahmsweise anwenden, wenn es um einen «schweren persönlichen Härtefall» geht. Das würde in höchstens 20 Prozent der Fälle passieren. Und schon das ist eine Ritzung des Verhältnismässigkeitsprinzips.

Brunner: Jeder Anwalt wird für seinen Mandanten einen Härtefall geltend machen. Es ist dann schnell die Regel und keine Ausnahme mehr.

Stöckli: Ausserdem würde eine Annahme der DSI ein Chaos auslösen. Die Vollzugsbehörden wüssten gar nicht mehr, welches Recht jetzt gilt, weil dann widersprüchliche Bestimmungen in den Gesetzen stünden.

Brunner: Der Verfassungstext hätte bei einer Annahme Vorrang. Warum soll eine Verfassungsgrundlage plötzlich nicht mehr Vorrang haben?

Stöckli: Es gibt andere Verfassungsbestimmungen, die ebenfalls gelten. Auch haben wir die Europäische Menschenrechtskonvention genehmigt. Diese gibt einen Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren, auf die Beachtung des Diskriminierungsverbots und die Achtung des Familienlebens. Die DSI verletzt auch die Bilateralen Verträge.

Brunner: Unter dem Stichwort Familienzusammenführung wird man immer einen Grund finden, schwerkriminelle Ausländer nicht auszuschaffen. Und bei den Bilateralen gibt es folgenden Passus im Freizügigkeitsabkommen: Wenn jemand die Sicherheit in einem Land gefährdet, kann er des Landes verwiesen werden.

Stöckli: Schon, aber nur bei schweren Verbrechen und aufgrund allgemeingültiger internationaler Standards, welche die DSI nicht einhält.

Ist es besser, pauschal zu entscheiden, was ein Härtefall ist, statt dies individuell zu beurteilen?

Brunner: Gegenüber Kriminellen braucht es keine Toleranz. Ausserdem höre ich immer wieder, wie Secondos darunter leiden, wenn sich deren Landsleute nicht an die Spielregeln halten. Dieser Pauschalverdacht kann belasten. Nochmals: Wer nicht kriminell wird, hat nichts zu befürchten. Zudem wird nur schon die präventive Wirkung dieses Verfassungsartikels mehr Sicherheit in unser Land bringen.

Stöckli: Das Problem ist der Automatismus und der Deliktkatalog. Wenn einer mit 20 Jahren 25 Kilometer innerorts zu schnell gefahren ist, dann …

Brunner: Dann zahlt er eine Busse. Das wird gar nicht erfasst.

Stöckli: Wenn er zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, wird das sehr wohl erfasst.

Brunner: Dazu muss er aber schon im Raserbereich unterwegs sein, nur dann kommt er vor den Richter. Ich fahre ja auch gern zügig, und was ich bisher erlebt habe, kann man also mit einer Busse erledigen.

Stöckli: Laut Ihrem Initiativtext reicht eine Geldstrafe, damit im Wiederholungsfall die Ausschaffung droht. Noch schlimmer: Ihr Deliktkatalog umfasst auch Antragsdelikte, also Fälle, in denen das Opfer entscheidet, ob es eine Anklage gibt – somit auch, ob eine Ausschaffung droht oder nicht. Das muss man sich mal vorstellen.

Brunner: Aber lediglich Im Wiederholungsfall!

Stöckli: Eben. Und das kann 300 000 bis 500 000 Personen treffen, für vergleichsweise harmlose Delikte.

Wieso fehlt die Wirtschaftskriminalität auf Ihrer Deliktliste, Herr Brunner?

Brunner: Der Gesetzgeber kann den Deliktkatalog jederzeit erweitern. Uns ging es vorab um Delikte gegen Leib und Leben, die ein Opfer unmittelbar spürt. Eine Körperverletzung kann ein lebenslanges Trauma auslösen. Auch ein Einbruch ist für mich nicht einfach ein Bagatelldelikt.

Stöckli: Es fehlt noch einiges anderes im Deliktkatalog, das wir bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative aufgenommen haben, darunter das Planen eines Mordes, eines Raubes oder einer Geiselnahme, das Verbreiten von gefährlichen Krankheiten, das Bauen von Bomben, das Arrangieren einer Zwangsheirat oder das Vornehmen einer Mädchenbeschneidung, aber auch schwere Vermögensdelikte.

Im Grunde geht es ja nur um die Unterschiede in der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative, die bei einem DSI-Nein in Kraft tritt. Gewaltverbrecher werden eh ausgeschafft.

Brunner: Ausser es handelt sich um einen «Härtefall». Und besondere Umstände werden im konkreten Einzelfall jedesmal geltend gemacht werden. Es soll kein Pardon geben. Die Zahlen sprechen für unsere Initiative: Im Schnitt sitzen in unseren Gefängnissen 73 Prozent ausländische Straftäter, ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Verbrechen wird von Ausländern verübt. Für uns ist die Initiative eine logische Konsequenz aus der Abstimmung von 2010 über die Auschaffungsinitiative. Fokussieren wir also auf das Wesentliche: Haben wir ein Problem mit Ausländerkriminalität oder nicht? Wie können wir das eindämmen? Es ist nun mal so: Wer im internationalen Vergleich strikte Bestimmungen hat, der schafft auch ein relativ sicheres Land. Und darum geht es doch.

Stöckli: Die haben wir beschlossen – unser neues Gesetz ist viel schärfer als die in Deutschland geplanten neuen Ausschaffungsbestimmungen. Es geht aber auch um die Nebenwirkungen – die sind wichtig, gerade wenn wir über das Wesentliche reden. Die DSI umgeht das Parlament, indem ein Gesetzestext direkt in die Verfassung geschrieben wird, der noch dazu anderen Gesetzestexten widerspricht. Sie degradiert Richter unter Missachtung der Gewaltenteilung zu Maschinen, die etwas automatisch ausführen müssen. Am schlimmsten finde ich, dass die SVP so tut, als hätten wir die Ausschaffungsinitiative nicht umgesetzt, obwohl wir eine massive Verschärfung beschlossen haben, die sogar weitergeht als das, was die Initiative verlangt.

Herr Stöckli, wieder einmal heisst es: die SVP allein gegen alle. Und wieder einmal könnte sie damit Erfolg haben. Wieso tun sich die anderen Parteien so schwer damit, die Befindlichkeit im Volk wahrzunehmen?

Stöckli: Es gibt sensible Bereiche, die politisch einfach instrumentalisiert werden können, dazu gehören Kriminalität und Ausländer. Die SVP bewirtschaftet diese Themen systematisch, weil sie gemerkt hat, dass sich damit politische Erfolge erzielen lassen. Und dagegen anzutreten, ist schwierig. Es ist durchaus auch ein Verdienst der Partei, Themen aufzugreifen, die die Leute beschäftigen. Aber schon James Schwarzenbach hat in den 1970er-Jahren praktisch im Alleingang fast eine Mehrheit für seine ausländerkritische Initiative bekommen, kein Wunder, dass die SVP als stärkste Partei der Schweiz bei diesen Themen immer wieder mal siegt. Dabei spielt aber auch die wirtschaftliche Potenz eine Rolle. Gehen Sie mal durchs Land, zählen Sie die Schäfchenplakate und suchen Sie dann die der Gegner. Sie werden leider kaum etwas finden.

Christoph Blocher hat kürzlich vor einer Diktatur in der Schweiz gewarnt. Seine Gegner fürchten das auch, aber in Bezug auf die SVP.

Brunner: Christoph Blocher meint damit, dass Bundesrat, Parlament oder Verwaltung sich immer häufiger anmassen, einen Volksentscheid umzuinterpretieren, und sich bei der Umsetzung nicht an die Vorgaben der Bevölkerung halten. Hinzu kommt eine Dynamisierung der nationalen und internationalen Rechtsprechung, bei der sich Richter mit ihren Entscheiden immer mehr als Gesetzgeber aufspielen. Auf diese Weise werden die Grundpfeiler unserer direkten Demokratie ausgehöhlt. Das führt dann zur Diktatur der Mächtigen, der Richter, der Verwaltung, der politischen Entscheidungsträger.

Stöckli: Zu Christoph Blochers Behauptung fällt mir vor allem Max Frischs «Biedermann und die Brandstifter» ein. Unser Schweizer System ist sehr ausgeklügelt. Aber es besteht auch ein sehr fragiles Gleichgewicht zwischen den Institutionen. Und nun haben wir da eine rekordstarke Partei, die mit fast 30 Prozent Wähleranteil, mit zwei Bundesräten und viel Geld beginnt, einseitig an diesem Gleichgewicht zu schrauben. Das scheint mir wesentlich heikler zu sein. Zum Glück zeigen Umfragen trotz des Rumhackens der SVP auf der «Classe politique», dass das Sozialprestige der Institutionen im Volk hoch ist, ja eher noch zunimmt – das gilt für den Bundesrat ebenso wie für Richter. Bei der DSI geht es vordergründig um Ausländer, aber die SVP zielt damit auch auf eine Schwächung der Institutionen ab. Zum Glück merken das jetzt immer mehr Leute, und das stimmt mich eben doch zuversichtlich.

Fast alle Parteien, Verbände und NGOs lehnen die SVP-Initiative ab. Selten wurde eine Initiative so einhellig abgelehnt wie die Durchsetzungsinitiative.

Dafür: SVP, EDU, SD, Lega dei Ticinesi, MCG (Mouvement de Citoyens Genevois), Auto-Partei

Dagegen: FDP, CVP, SP, BDP, EVP, Grüne, GLP, CSP, PdA, Economiesuisse, Swissmem, Interpharma, SuccèsSuisse, Zürcher Handelskammer, Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz, Staatsanwältekonferenz, Evangelischer Kirchenbund, Bischofskonferenz, Lehrerverband der Schweiz LCH, Amnesty International, Caritas, VPOD, Unia, SGB, Erklärung von Bern, Augenauf, Avenir Social, Digitale Gesellschaft, Europe’s Human Rights; Watchdog, Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, Frauen für den Frieden, Frauenambulatorium ZH, Gesellschaft für bedrohte Völker, Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz, Grundrechte.ch, HEKS, Humanrights.ch, Incomindios Schweiz, Jesuiten-Flüchtlingsdienst, Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina, Justitia et pax, Männer.ch, Netzwerk Asyl Aargau, Operation Libero, Peace Watch Switzerland, PeaceWomen Across the Globe, Pink Cross, Reporter ohne Grenzen, Schutzfaktor M, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände, Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, Schweizerischer Friedensrat, Second@s Plus Zürich, Solidarité sans frontières, Stiftung für Effektiven Altruismus, Syna, Terre des femmes, Transgender Network Switzerland, Tsüri hilft!, Verein zur Förderung der Gebärdensprache bei Kindern, Vivre Ensemble, Young European Swiss

(Publiziert im Migros-Magazin, Februar 2016. Das Interview führten Ralf Kaminski und Anne-Sophie Keller. Bilder: Beat Schweizer)

Gefällt mir:

Gefällt mir Wird geladen...